道教寺報DOKYOJI REPORT

投稿日:2024年8月1日

No.464 2024年8月号

投稿日:2024年8月1日

No.464-2024年8月号

法名・戒名

子供が生まれる時、親御さんや家族がその子の健やかな成長や幸せな未来を願って思いを形にするのが、お名前だと思います。それと同じく、法名や戒名も人の生き様や、思いや願いが形となっている重要なものです。

法名や戒名は通常、亡くなった後に付けられる場合が多いので、個人的にはその人の生前の足跡や、大切にしていた思いが込められる法名になれば、ご家族にとっても親しみやく、故人への偲いを馳せる手がかりにもなると思っています。

お葬式で法名を考える際も、故人の名前やお経から文字を頂く場合も多いですが、もっと時間があれば、より深くご家族のお話などを伺って、故人のお姿を表した法名が付けられればと、常に思っています。

しかし、現実には急なお葬儀が多く、ご家族もご準備に追われる中、そのような時間が中々取れずにいます。

また、浄土真宗では法名ですが、他宗で一般的によく言う戒名とは、意味合いが異なります。

戒名は、仏教徒として、戒律守りながら修行を行う人々が持つ名前として与えられます。その人の修行と信仰、社会貢献度に応じて、位(くらい)・階位があり、居士(こじ)、大居士(だいこじ)などの位号(いごう)が付けられます。

一方で、浄土真宗の法名は「戒律を一つも守ることができずに苦悩する私たちを必ず救い、浄土へ迎える」という阿弥陀如来のはたらきに身を委ねる、念仏者としての名告(なの)りです。

また、法名は「釋(しゃく)〇〇」として、お釈迦さんである、釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)の姓である「釋」を頂戴し、仏弟子であることを意味し、女性の場合は「尼」を加え「釋尼(しゃくに)〇〇」と表されます。

また、法名は念仏者としての名告りであり、本来は死後に付けられるものではなく、本山などで行われる敬帰式(ききょうしき)において、法名を受けることが出来ます。

また、ご興味がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

八月・九月の予定

お盆会

八月十五日 勤行 午後五時より

灰供養

八月十六日 受付 午後四時三十分

勤行 午後五時より

----------------------------------------------

『ともに聞く・心のしるべ・照らす帰途』

泉州・貝塚・納骨・葬儀・法要・お墓・ご相談

----------------------------------------------

dokyoji.gram

投稿日:2024年7月1日

No.463 2024年7月号

投稿日:2024年7月1日

No.463-2024年7月号

業縁

私たちが日常でしばしば目にするのは、お酒の席での率直な本音や、怒りに任せて口にした言葉です。

これらを捉えて「この人の本性はこうだ」「あの人の本性はこうに違いない」と簡単に断言することがありますが、それは本当に正しい判断なのでしょうか?

「お酒を飲むと素が出る」なんて、よく言いますが、それは、果たして本当のことなのでしょうか?

確かに、感情やお酒の勢いに任せて、普段出さない一面が表に出る事もあるかもしれませんが、その一面が全てその人を表しているのでしょうか。

お酒の席の姿や、怒りに身を任せた姿は、本当の自分を表すというよりも、その時の状態の自分であると考えるべきではないでしょうか。お酒に酔った状態の自分だし、怒って感情的な自分でしかない。

私たちは、自分には一定の「本当の自分」があると感じがちですが、実際には私たちの本質は常に流動的です。

親鸞聖人も『歎異抄』で、経験や行動の積み重ねである「業(ごう)」と、周りの環境である「縁(えん)」によっては、いかなる振る舞いもすべし、と仰っています。

人は一貫した存在ではなく、様々な影響を受け変化していきます。

私たちの言動も、時間や場所、感情によって日々変わる為、昔はこうだと思っていた事も、後から何故そう思っていたのだろうと感じる事も珍しくありません。

「そんな時もあるよ」という言葉が思いのほか、適切なのかもしれません。

だからこそ、一つの瞬間や出来事で、人を判断するのは避けるべきです。

私たちの存在は、多くの縁が複雑に絡み合い形成されています。

「自分を変えたければ環境を変えろ」という人もいる程、私たちは周りの環境や他者の影響を多く受けます。

私たちは一言で「こんな人だ」と断ぜられるほど単純な存在ではありません。

だから、人を一面で判断するのではなく、広い視野で物事を捉えるべきなのかもしれません。

七月・八月の予定

お盆会

八月十五日 勤行 午後五時より

灰供養

八月十六日 受付 午後四時三十分

勤行 午後五時より

----------------------------------------------

『ともに聞く・心のしるべ・照らす帰途』

泉州・貝塚・納骨・葬儀・法要・お墓・ご相談

----------------------------------------------

dokyoji.gram

投稿日:2024年6月1日

No.462 2024年6月号

投稿日:2024年6月1日

No.462-2024年6月号

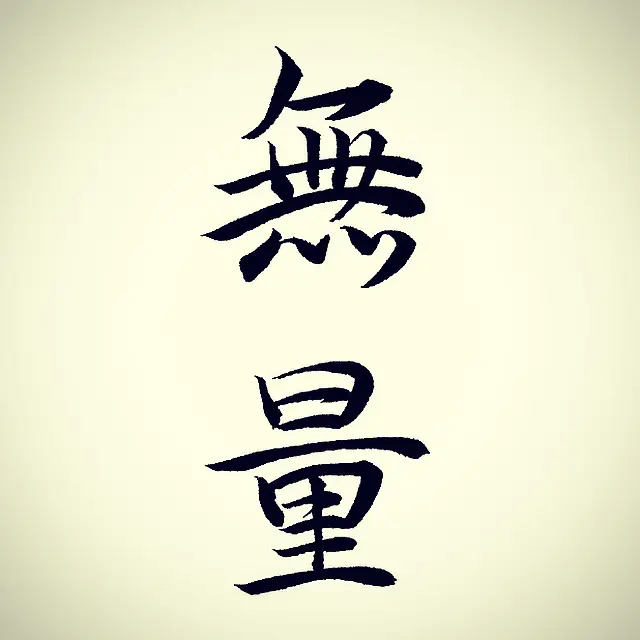

無量

先日、興味深い話を耳にしました。

それは人間関係を上下で捉えるのではなく、平面で捉えるという考え方です。

私たちはしばしば、友達が多い人や自分より豊かな生活をしている人、職場の先輩や後輩を見て、自分と他人を比較しがちです。

この人は自分より上だと思うと、自信を失ったり、恐れを感じたり、時には嫉妬してしまったりすることがあります。

しかし、人と人との関係を上下ではなく、平面で捉えるとどうでしょうか。

人には上下の違いはなく、私たちは皆、同じ平面上で、それぞれの道を進んでいるのです。

そう考えると、自分と他人を比較することなく、それぞれが自分の道を歩んでいるだけだと気付くことができます。

ここで、浄土真宗の教えに触れます。

阿弥陀如来は「無量寿如来」とも呼ばれ、「無量」という言葉には「量ることの無い」という意味があります。

この「無量」は、私たちの命や価値は他人と比べる必要なく、それぞれが尊く価値あることを表します。

「量る」というのは、比べるという意味で、つい人と比較しがちな私たちの生き方から離れた阿弥陀如来の働きを表しています。

私たちの人生も本来は「無量」であり、誰一人として他と比較することはできません。

それぞれがそれぞれの目的地に向かって進んでおり、たとえ同じ事をしても、全く同じ速さで、全く同じルートを進むことはあり得ません。

私たちは人生の出発点も目的地も、それぞれ違っているのです。進み具合が違っていて当然です。

もし同じような道を一緒に歩んでいるのであれば、それは比べる対象ではなく、同じ道を行く仲間だと捉えることができます。

そう考えると、この人より上だ、とか下だ、とか考える必要はなくなり、ただ今少し先を行っている人だと思えます。

そうすると、先行く人に、素直に教えを乞うことができるし、後から続く人に手を差し伸べることも出来ます。

私自身、つい他人と自分を比較して勝手に劣等感を感じてしまうことがありますが、この話を心に留め、劣等感や優越感に振り回されず、人と比べない生き方でありたいと願います。

----------------------------------------------

『ともに聞く・心のしるべ・照らす帰途』

泉州・貝塚・納骨・葬儀・法要・お墓・ご相談

----------------------------------------------

dokyoji.gram

投稿日:2024年5月1日

No.461 2024年5月号

投稿日:2024年5月1日

No.461-2024年5月号

光明

春が訪れ、朝日が早く昇り、カーテンの隙間から差す僅かな光でも、暗い部屋を瞬く間に明るく変えてくれます。

このように、私たちは太陽の光がなければ目の前の景色を認識できません。光がないと、この世の全てが暗闇に包まれ、何も見ることはできません。また、世界のすべてのものは、光を受けて初めて周りに認識されるのです。

それは私たちの物の見方も同じです。

他人の欠点ばかり目についたり、自己の姿は見えてなかったり、なかなか物事を正しく認識するのは難しいです。

このように誤った見方をしてしまう私たちに、阿弥陀如来は、無碍(むげ)の光として私たちに正しい道を照らし示します。

無碍光如来、すなわち何物にも妨げられることなく照らす光として、私たちの道を明るく照らし出してくれる存在であるそうです。

先代住職による道教寺報の226号「夜明け」では、親鸞聖人とその弟子たちのやり取りが引用されています。

この寺報で、「太陽は夜明けの時間に昇るのではなく、太陽が昇るから夜が明ける」と親鸞聖人は述べています。

これは、私たちが時間によって太陽が昇ると感じる視点に疑問を投げかけます。

親鸞聖人は弟子に尋ねました、

「夜明けの時間だから太陽が昇るのか、それとも太陽が昇るから夜明けなのか?」と。

弟子が「夜明けの時間だから夜が明けるのでしょう」と答えたところ、親鸞聖人は「いいえ、私たちは太陽が出るからこそ、夜明けを迎えることができるのです」と説明しました。

私たちは自分の目線でしか物事を考えることができません。

しかし、当たり前のように決まった時間に昇る太陽があるから、夜明けが訪れるという大切なことも、忘れてしまいがちです。

私たちは、自分は正しい、間違っていないと思いがちですが、自ら光を発する事が出来ないように、正しく物事を見る事は出来ません。真理を照らす光(仏法)の働きに照らされて、自分が正しいという思い込みを離れることができれば、無明の闇を歩く私たちに、一筋に道導として道を照らしてくれると教えてくれています。

五月・六月の予定

永代経

五月二十六日 午後二時より

----------------------------------------------

『ともに聞く・心のしるべ・照らす帰途』

泉州・貝塚・納骨・葬儀・法要・お墓・ご相談

----------------------------------------------

dokyoji.gram

投稿日:2024年4月1日

No.460 2024年4月号

投稿日:2024年4月1日

No.460-2024年4月号

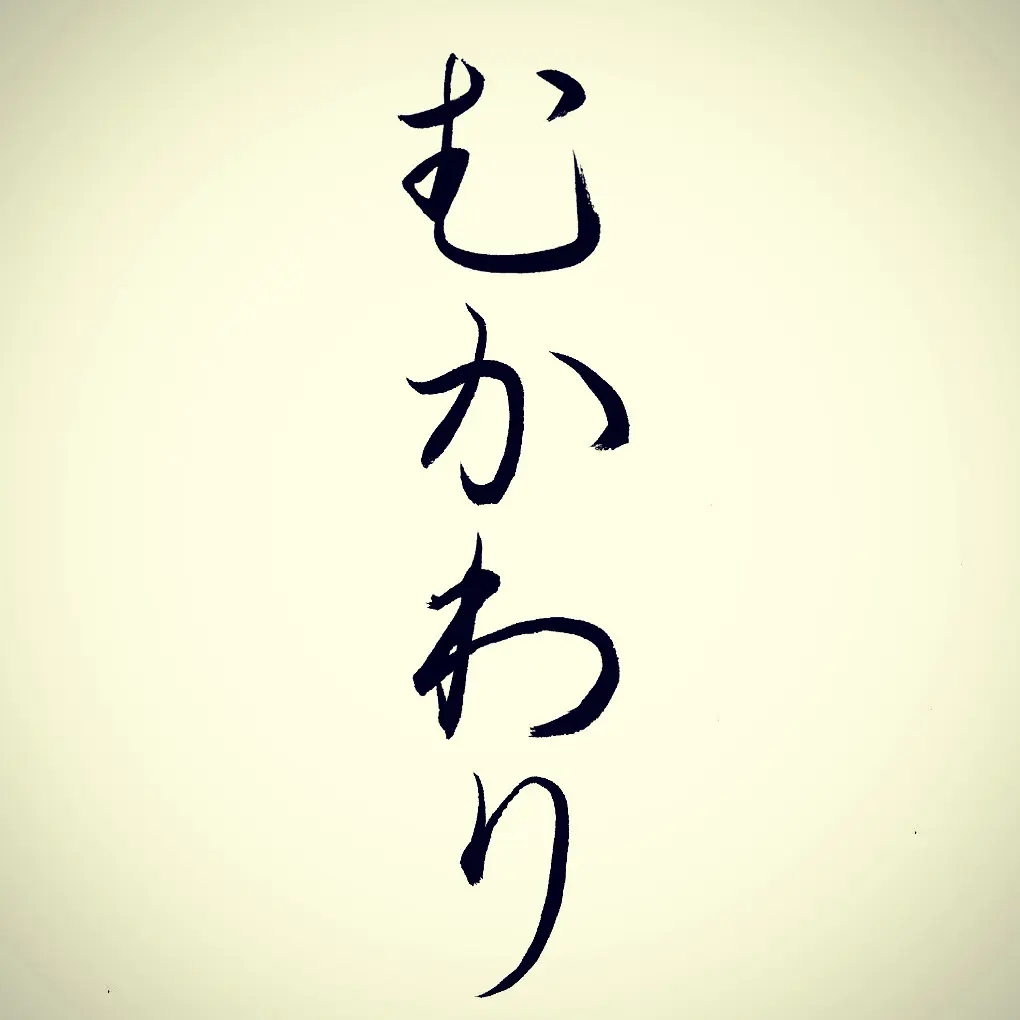

むかわり

故人が亡くなって一年目は、一周忌と呼びますが、二年目からは三回忌というのはなぜか、ご存知でしょうか?

それは、三回忌などは臨終の日を一度目の命日と数えるという、習わしからきているそうです。

つまり、

亡くなったその日(ゼロ年目)が

一回目の命日「一回忌」

一周忌にあたる年(一年目)が

二回目の命日「二回忌」

亡くなって二年目が

三回目の命日「三回忌」

というような意味合いで、一回忌と二回忌は葬儀と一周忌があるので、三回忌から執り行うので、一周忌のよく年が三回忌という、少し違和感を感じる形になっています。

では、なぜ一周忌は亡くなった日から一年たった時に行うのでしょうか。

その意味は一周忌の別名が「むかわり」と呼ばれることにも関連しています。

「むかわり」という言葉は、一周忌を指す地域の言葉ですが、その音の由来としては、元来「向かう」とか「身変わり」といった言葉からきているとされています。

身変わり、身が変わる。つまり、新しい命に生まれ変わるという意味です。

一般的な習わしで、亡くなってから、7日毎に7回の審判を受ける七日七日(なのかなのか)という、49日(しじゅうくにち)・満中陰を経て新しい命に転生するとされます。

新しい命として、お腹にいる期間310日と49日を併せて359日。

旧暦では一年が360日なので、ちょうど一年周ったその日が、人が亡くなって、新しい命に転生し、母体から生まれ誕生するその日にあたるので、一周忌のことを身変わり「むかわり」と呼ばれるようになったそうです。だから、一周忌は三回忌等と異なり、新しい命として誕生し、健やかな人生の出発を願う、そんな意味合いがあるのかもしれません。

浄土真宗では、死後は極楽浄土に生まれるという教えで、追善法要に否定的な側面もありますが、習わしには、こんな人の思いや願いが込められている事を知るのも大切だと感じます。

四月・五月の予定

納骨堂 内覧会

四月十四日 午後二時〜五時

永代経

五月二十六日 午後二時より

----------------------------------------------

『ともに聞く・心のしるべ・照らす帰途』

泉州・貝塚・納骨・葬儀・法要・お墓・ご相談

----------------------------------------------

dokyoji.gram